User Experience Design Portfolio

Durch eine Weiterbildung bei der cimdata Bildungsakademie durfte ich drei Monate lang in verschiedenen Teams User Experience Design mit 3 verschiedenen Schwerpunkten lernen und anwenden:

Grundlagen, Design Thinking und Branded UX-Design.

Die Zertifikate für meine abgeschlossenen Weiterbildungen bei cimdata finden sich hier !

Design Thinking

In diesem Lehrgang ging es vor allem darum, viele verschiedene Methoden kennen zu lernen, um die bestmögliche Lösung für ein komplexes Problem zu finden. In diesem Fall war die Aufgabe das Entwickeln einer Lösung für die Frage: "Wie kann man die Konnektivität von Rad fahrenden Touristen in Berlin verbessern?"

Im Team haben wir die Pain Points für unsere Zielgruppen herausgearbeitet. Erlernte Kenntnisse über verschiedene Lebensstile haben uns dabei geholfen die Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven besser zu verstehen. Eine gute Kenntnis über die Pain Points eines Problems oder Produktes ist die Grundbedingung für eine erfolgreiche und zufriedenstellende Lösung. Daher ist es wichtig, sich in die Lage der Konsumenten versetzen zu können und die Feinheiten der Problemstellung herauszuarbeiten.

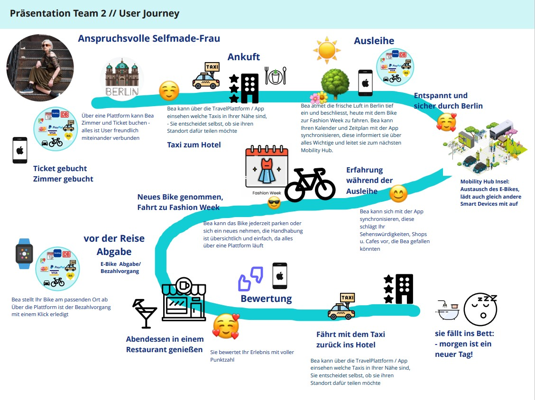

User Journey

Zunächst werden die Pain Points der User mit Methoden wie "Problem Statement", "Jobs-to-be-done" und einer Zielgruppen-Analyse erarbeitet. Diese werden dann mittels einer Customer Journey Map in einen größeren Kontext gesetzt. Dafür schicken wir unsere Persona in einem Gedankenexperiment auf die Reise. Dabei ist es wichtig, dass man sich vorher z. B. mit einer Stakeholder Map einen Überblick über die äußeren Begebenheiten und die bereits bestehenden Angebote auf dem Markt verschafft.

Für jeden Schritt im Design Prozess gibt es verschiedenste Design Thinking Methoden, die helfen können, die bestmöglichen Ergebnisse im Team zu erzielen und maßgeschneiderte, menschzentrierte Lösungen für komplexe Probleme zu finden.

Die Customer Journey Map setzt den Fokus auf die Verbraucher*innen. Diese Methode hilft dabei, ein gutes Verständnis über alle Touch Points zu erhalten und Problempunkte und Lücken in der Kundeninteraktion zu schließen, um eine durchgehend konsistente, angenehme Erfahrung zu realisieren.

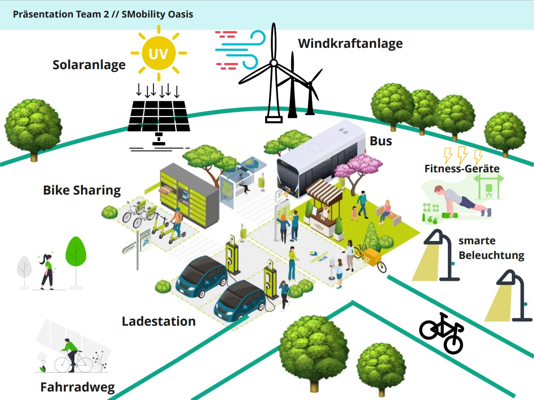

Unsere Lösung - die green SMobility Oasis

Um eine Lösung mit Design Thinking zu finden, müssen im Team in hoher Frequenz Ideen generiert werden. Diese werden im Anschluss auf Sinnhaftigkeit, Potential und Realisierbarkeit geprüft. Zum einen ist dafür das Mindset wichtig: "Der Wille, lösungsorientiert, neugierig und spielerisch in ad hoc zusammengestellten Teams ohne klare Zielvorgaben Probleme zu lösen."

Denn es sollen möglichst unverkopft viele Ideen generiert und mit allen geteilt werden können, ohne dass man sich zu sehr in die eigenen Einfälle verliebt.

Zum anderen ist auch die Kenntnis über den Design Prozess von Bedeutung.

In der ersten Phase wird zuallererst das Problem analysiert, verstanden und ins Verhältnis gesetzt. Erst dann kann an Lösungen gearbeitet werden. Dabei werden zuerst möglichst viele Ideen generiert und anschließend werden diese "ausgesiebt" und Lösungsentwürfe verfeinert. Dieser Prozess kann einige Male wiederholt werden. Besonders spannende Einfälle können dann als Prototypen getestet werden.

Unsere Lösung für die Frage "Wie kann man die Konnektivität von Rad fahrenden Touristen in Berlin verbessern?" war es, ein Netz aus "grünen Oasen" in der Stadt anzulegen. Jede Oase sollte dabei als Smart Mobility Hub fungieren und außerdem ein Testraum für grüne, urbane Energiegewinnung und neue Mobilitätskonzepte sein. Die Oasen sollen durch grüne Fahrradwege verbunden werden, die von Anwohner*innen und Tourist*innen gleichermaßen genutzt werden könnten.

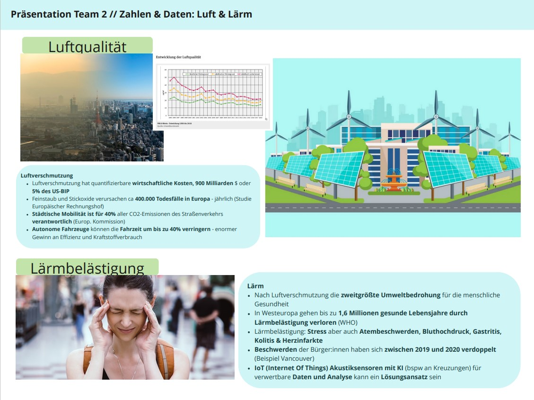

Ein weiteres Ziel war die Verringerung von Lärm und Luftverschmutzung.

An dieser Lösung würden die Stadt Berlin, die Bürger*innen, die Tourist*innen und zuletzt die Umwelt profitieren.

Branded UX

Marken brauchen heutzutage mehr als einen makellosen Webauftritt um auf dem Markt bestehen zu können. Um Kund*innen langfristig emotional an eine Marke zu binden, braucht es eine medienübergreifende User Experience, so dass sie sich auf allen Kanälen, auf der die Marke stattfindet gleich zu Hause fühlen.

Welchen Charakter hat eine Marke, wie tritt sie auf und welche Rolle nimmt sie im Leben der Kund*innen ein?

Das sind wichtige Fragen mit deren Antworten Design-Entscheidungen getroffen und Sinnkrisen vermieden werden können.

In diesem Lehrgang war unsere Abschlussaufgabe die Analyse der Branded-UX von drei Lebensmittellieferanten in Teamarbeit.

Im Folgenden zeige ich einige Ergebnisse aus der finalen Abschlussarbeit.

Darstellung der Brand Identity Card am Beispiel der Marke Coca-Cola. Abbildung aus "Brand Design Strategien für die digitale Welt" von Andreas Baetzgen (S.68)

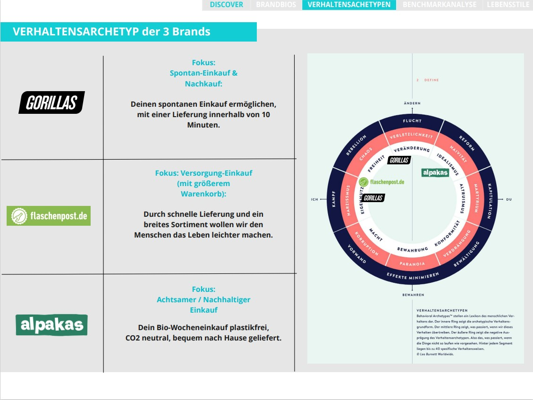

Brand-Archetypen

"Archetypen stellen ein Muster von Ideen und Denkweisen dar, die über Zeit, Generationen und Kulturen hinweg konsistent sind." (aus Archetypes in Branding: A Toolkit for Creatives and Strategists von M. Hartwell & J. C. Chen)

Archetypen im Branding werden verwendet, um die Geschichte einer Marke zu leiten und zu stärken. Die Wahl oder Kenntnis des Verhaltensarchetypen einer Marke kann dieser zum Beispiel helfen...

- eine emotionale Bindung zu Kund*innen aufzubauen

- politische und wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen

- den öffentlichen Auftritt konsistent, sinnvoll und ansprechend zu gestalten

- Verantwortung zu übernehmen

In dieser Übung haben wir die drei Lebensmittellieferanten mit Blick auf ihre Archetypen analysiert. Marken vermitteln mit ihren Produkten und Dienstleistungen, Werbung, Farbigkeit, Webauftritt, Logo, Herkunft, Marktanteil und vielem mehr Eindrücke aus denen man den Verhaltensarchetypen herauslesen kann.

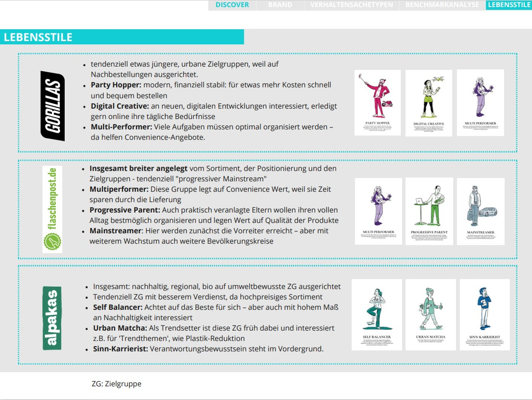

Zielgruppen und Lebensstile

Die Lebensstile des Zukunftsinstituts sind prototypische Gruppen, die die gesamte deutsche Gesellschaft anhand ihrer Motive, Einstellungen und Vorlieben in 18 Kategorien einteilen - ähnlich den Sinus-Millieus oder Personas. Die Lebensstile bilden zusätzlich Ergebnisse der Trend- und Zukunftsforschung ab und vermitteln ein zukunftsgerichtetes Bild der Bevölkerung.

In der Praxis können diese dabei helfen:

- neue Marktpotenziale zu erkennen und Kund*innen noch besser zu verstehen

- können als Alternative zu Personas eingesetzt werden

- basieren auf Forschungsdaten des Zukunftsinstituts

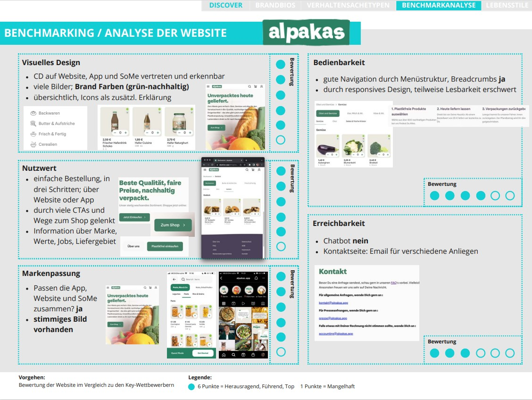

Benchmarking

Ein Benchmarking ist ein Wettbewerbsvergleich, mit dem das Marktumfeld untersucht und die Konkurrenz analysiert wird.

Dabei werden entweder ähnliche Produkte verschiedener Unternehmen oder Produktvarianten im zeitlichen Verlauf miteinander verglichen.

- Stärken und Schwächen im Vergleich zum Wettbewerb werden aufgedeckt

- Die Qualität einzelner Touch Points wird geprüft

- Versteckte Potentiale und Herausforderungen werden gefunden

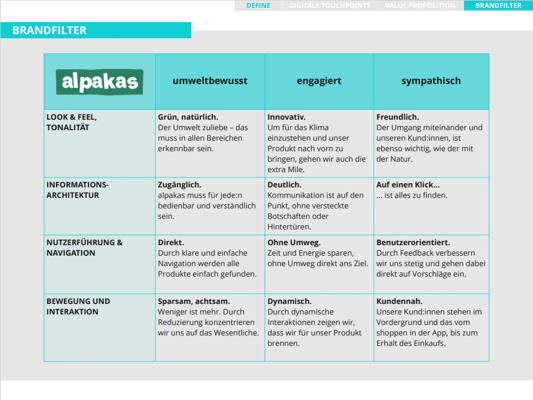

Brand Filter

Wie schafft man einen konsistenten Auftritt der Marke über alle Touch Points hinweg?

Wenn es darum geht, neue Kanäle zu bespielen oder eine bestehende UX zu verbessern, ist es wichtig, dass sich Verbrauchende sofort zu Hause fühlen und sich nicht etwa noch fragen, ob sie an der richtigen Stelle sind, weil irgendetwas nicht zur bisherigen Erfahrung mit der Marke passt. Um solche Verunsicherungen zu vermeiden und Entscheidungen zum Markenauftritt zu erleichtern, gibt es Brand Filter.

Bei diesem werden UX-Themen wie "Nutzerführung", "look and feel" und "Informationsarchitektur" gepaart mit Adjektiven aus dem Kern der Markenpersönlichkeit. Soll eine Interaktion z. B. eher so schnell wie möglich ablaufen oder ist es wichtiger, dass Konsumenten vorsichtig an die Hand genommen werden?

Brand Filter wenden die Markenidentität auf die User Experience an und helfen so beim:

- Finden und Filtern von markentypischen Ideen für Produkte und Services

- Schaffen eines konsistenten Markenerlebnisses

- Vermeiden des Einflusses persönlicher Geschmäcker bei Design-Entscheidungen

- Erstellung fester Richtlinien für UX, UI etc.

Die User Experience verbessern

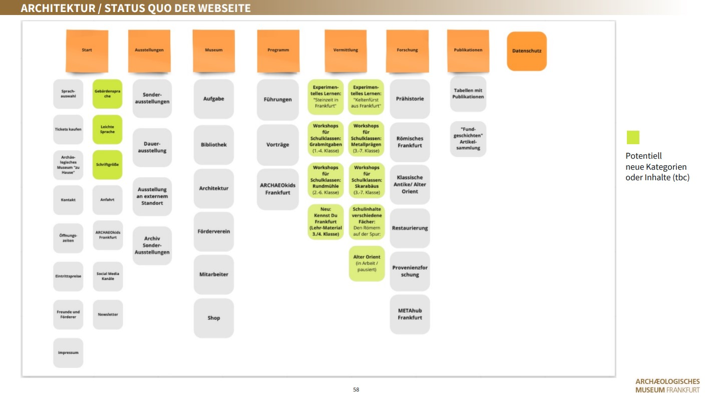

In diesem Kurs haben wir zu viert in Teamarbeit den Webauftritt eines Museums mit Blick auf die User-Experience analysiert und verbessert.

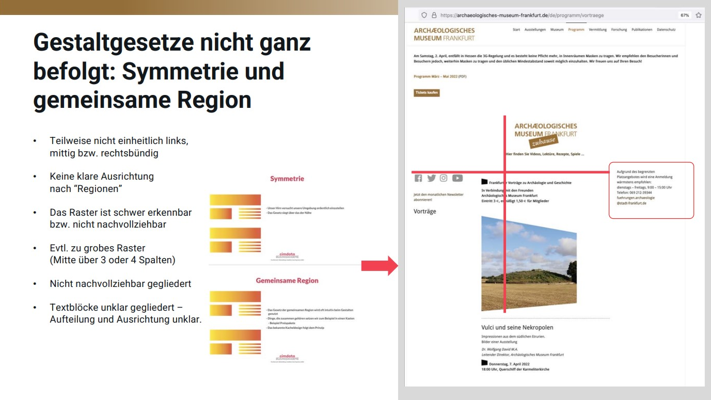

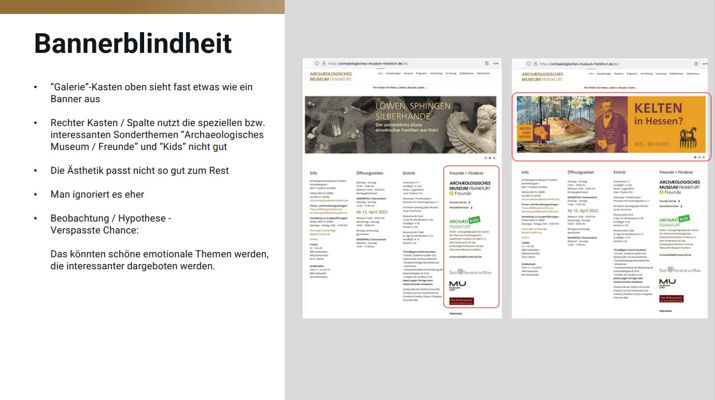

Die zu verbessernde Website konnten wir uns frei auswählen. Wir haben uns für den Online-Auftritt vom archäologischen Museum Frankfurt entschieden, weil der Umfang stimmte und es auf den ersten Blick sehr viele Ansatzpunkte für Verbesserungen gab. So konnten wir z.B. schnell erkennen, dass mehrere Gestaltgesetze nicht beachtet wurden und die Homepage dadurch etwas chaotisch und überladen wirkte.

Ebenso wirkte der Auftritt nicht sonderlich spannend, sondern eher trocken und etwas langweilig. Gerade ein Museum, sollte darauf achten, ein Bild erlebbarer Geschichte zu zeichnen und nicht eines von kargen Bleiwüsten und sterilen Vitrinen. Dafür sollte die Homepage einen emotionalen Einstieg bieten und die Besucher*innen gleich mit spannenden Themen reinziehen.

Sowohl auf der Homepage als auch auf den Unterseiten wurden Gestaltgesetze nicht eingehalten und Inhalte nicht optimal gegliedert. Die Blickführung wird dadurch beeinträchtigt, die Inhalte wirken deplatziert, die Seiten unnötig überladen und eine intuitive Navigation wird erschwert.

Zielgruppenbefragung

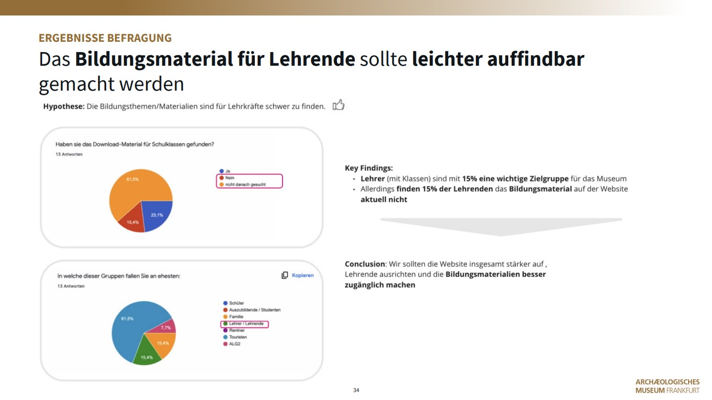

Um mehr darüber zu erfahren, wie Besucher*innen auf der Website navigieren, was sie dabei fühlen und auf welche Probleme sie dabei stoßen, haben wir eine Zielgruppenbefragung mittels eines Fragebogens durchgeführt.

Dafür haben wir zuerst Hypothesen aufgestellt und dann nach Fragen gesucht, mit denen man diese Thesen belegen oder widerlegen kann.

Beispiel-Hypothese: "Die Homepage ist überladen. Durch das Ignorieren von Gestaltgesetzen wird die Blickführung behindert und die Navigation erschwert."

Beispiel-Frage: "Ist die Startseite aus deiner Sicht gut strukturiert?"

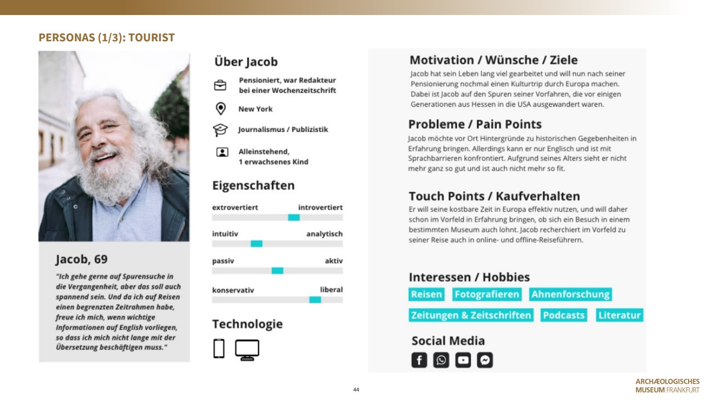

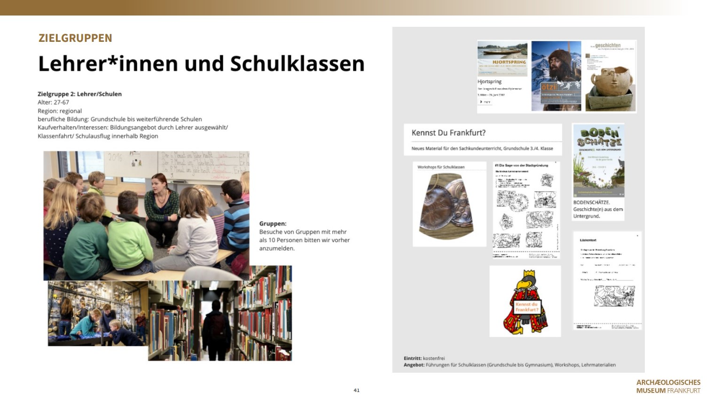

Personas – Definition der Zielgruppen

Im nächsten Schritt ging es darum den Blick auf die Zielgruppen zu schärfen. Welche Personengruppen sollen primär angesprochen werden? Wie treten diese primär mit dem Museum in Kontakt. Was sind individuelle Herausforderungen?

Museen versuchen, eine große Bandbreite an Alterstufen, Herkunftsländern und Bildungsständen anzusprechen. Das macht den Spagat für alle gleichermaßen attraktiv zu sein zu einer besonders anspruchsvollen Aufgabe. Zuerst haben wir drei Hauptzielgruppen identifiziert: Tourist*innen, Lehrer*innen (mit Schulgruppen) und Familien mit Kindern. Aus diesen haben wir im Anschluss exemplarische Personas erstellt.

Eine Persona ist ein fiktionaler Charakter der bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen realer Benutzerinnen repräsentiert. Sie ist ein wertvolles Werkzeug, um Zielgruppen besser zu verstehen und anhand dessen Design-Entscheidungen zu treffen. Im Vergleich zu herkömmlichen Vorgehensweisen mit Zielgruppen ergeben sich so viele Vorteile, denn Personas:

- sind weniger abstrakt als Zielgruppen

- vereinfachen das Identifizieren und Lösen von Problemen

- sind persönlicher – man kann mit ihnen sympathisieren

- machen es möglich, über Emotionen zu diskutieren

Emotionale Bindungen sind die stärksten Kundenbindungen und jede User Experience ist auch immer eine emotionale Reise.

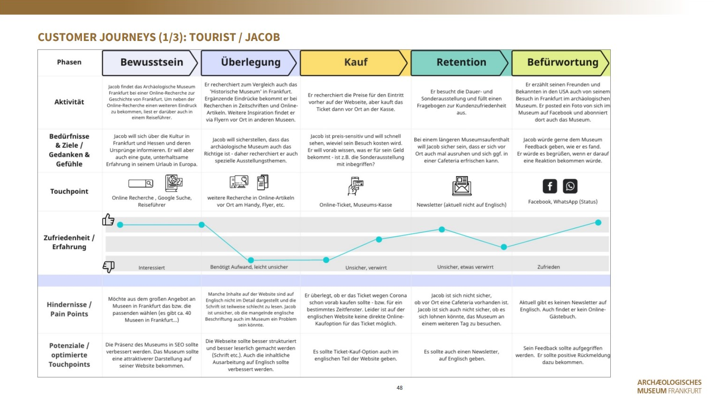

Customer Journey Map

Um die emotionale Reise unserer Personas besser zu verstehen und abbilden zu können, haben wir für jede Persona eine Customer Journey Map erstellt. Mit diesen können wir angefangen bei der ersten Überlegung bis hin zu dem Moment an dem die Persona ihre abgeschlossene Erfahrung mit der Dienstleistung reflektiert, den ganzen Prozess in allen Zwischenstationen untersuchen und versuchen an jeder Stelle hinderliche Faktoren zu identifizieren und Abläufe zu optimieren.

Hier wird die User Experience der Dienstleistung bzw. des Produktes von Anfang bis Ende durchleuchtet.

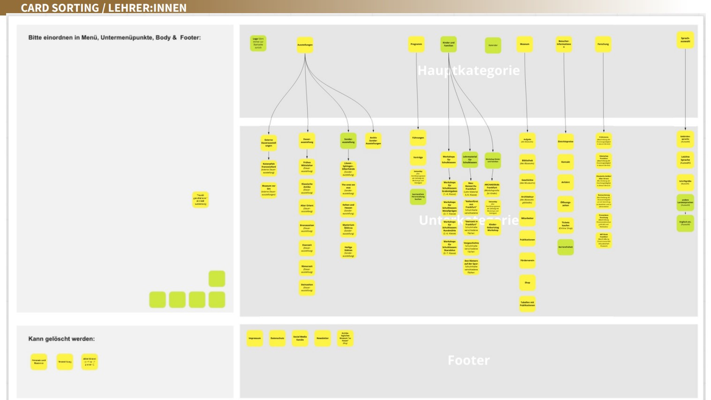

Umstrukturierung durch Card Sorting

Das Verbessern eines Webauftritts kann sehr viel mehr bedeuten, als nur eine optische Renovierung. Für uns war es wichtig, herauszufinden wo die Inhalte der Website hingehören, damit sie intuitiv und ohne Umwege gefunden werden.

Dafür war es nötig die Informationsarchitektur komplett umzustellen.

Um zu untersuchen, wie sich die Inhalte logisch und intuitiv clustern lassen, haben wir drei betreute Card Sortings in Gruppen von 4-6 Teilnehmenden durchgeführt – und das ganze online. Wir haben für die Aufgabe im Vorhinein alle Inhalte der Website auf einzelne "Post-Its" geschrieben und das digitale Whiteboard in mehrere Bereiche aufgeteilt.

Die Aufgabe der Teilnehmenden war es, die Inhalte so zu ordnen, dass es für sie eine logische Informationsarchitektur ergibt. Sie sollten ähnliche Inhalte zu Clustern zusammenfassen und für diese dann einen passenden Überbegriff finden. Wir haben die Teams dabei einzeln betreut, ohne zu sehr in das Geschehen einzugreifen.

Bei der Auswertung der Ergebnisse gab es schlussendlich viele Gemeinsamkeiten zwischen den Lösungen der drei Teams. So konnten wir recht einfach eine neue Informationsarchitektur aufstellen, die den Gestaltgesetzen (Millersches, Hicksches, Paradox of Choice) entsprach und so eine einfachere, schnellere Navigation durch die Inhalte ermöglichen.

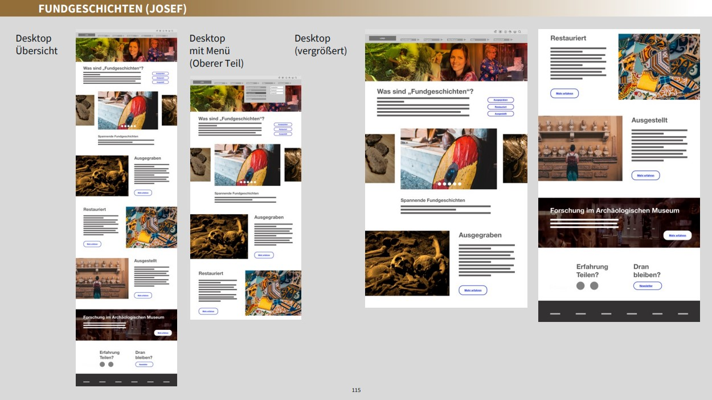

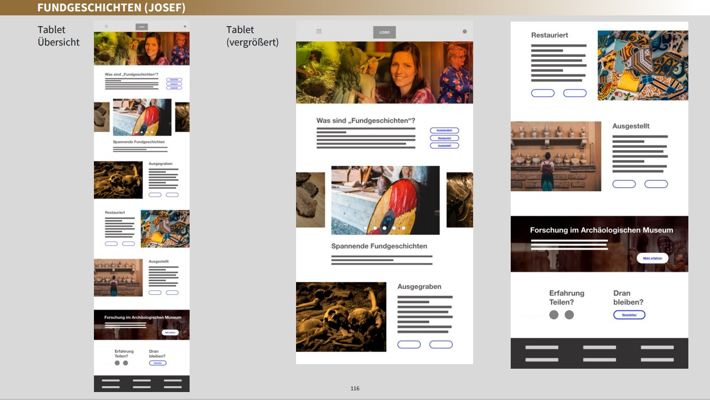

Individuelle Umsetzung für einen Teilbereich

Die finale Aufgabe des Lehrgangs war es, die Verbesserungen eines Teilbereichs der Website konkret auszuarbeiten und mit Low- und High-Fidelity Wireframes zu skizzieren

Ich habe mir den Bereich "Fundgeschichten" ausgesucht. Dort finden sich kurze Geschichten zu Exponaten aus Sicht der Museumsangestellten, darüber warum die Fundstücke vergraben lagen, in Vergessenheit gerieten und unter welchen Umständen sie wieder das Licht der Welt erblickten. Eigentlich ein spannender Bereich mit emotionalen Themen, aber auf der Seite selbst, recht dürftig umgesetzt.

Das archäologische Museum Frankfurt hat mittlerweile seinen Webauftritt gründlich verbessert. Den Bereich Fundgeschichten gibt es hier aber immer noch.

Die Erneuerung des Bereiches "Fundgeschichten" habe ich für die mobile Ansicht, Tablet und Desktop umgesetzt. Dabei habe ich auf große Bilder gesetzt, die abwechselnd links und rechts randabfallend positioniert sind. Dabei wird die Blickführung genutzt um ein abwechslungsreicheres Erlebnis zu schaffen. Die Inhalte sind kurz und knapp als Vorschau konzipiert und Buttons verweisen auf die Unterseiten.

In den Desktop und Tablet-Ansichten folgt nach Banner und Einleitung ein animiertes Bilderkarussel, welches zu den neuesten Inhalten führt. Dieses Karussel hat zwei Funktionen, es zeigt schnell und bequem, was es Neues auf der Seite gibt und da es ein lebhaftes und automatisch animiertes Element ist, macht es die User Experience spannender, aufregender und einprägsamer.

Bei der Gestaltung des Entwurfs habe ich sehr viel Wert auf Übersichtlichkeit gelegt. Keine drei Spalten mehr mit Inhalten, die nicht zusammen gehören, keine Menüs mehr mit mehr als neun Punkten und keine irrelevanten Informationen, sondern einfache und nachvollziehbare Navigation.

Die mobile Ansicht orientiert sich mit Bildern, die von Rand zu Rand gehen, an Apps wie Instagram. Der jeweilige Text, Überschrift und Verlinkungen folgen den Bildern. Natürlich wurde auch das Navigationsmenü für die verschiedenen Ansichten angepasst.

Generell lassen sich viele der Ideen von diesen Entwürfen auf der Homepage dieser Website wiederfinden. So z. B. die abwechselnd links, rechts angeordneten Vorschauen, das responsive Menü und vor allem der Fokus auf Übersichtlichkeit. Ich konnte im Laufe der Lehrgänge sehr viel über UX lernen und brenne nun darauf meine neuen Kenntnisse anzuwenden und zu schärfen.